温州老板统治欧洲日料店,不卖皮鞋改捏寿司了?

4/18/2025 12:00:00 AM

在欧洲,几乎所有的日料店都是中国人开的,更准确的说,是温州人开的。

意大利超过70%的寿司店挂着日语招牌,背后站着的却是温州老板;法国Googlemap备受好评的正宗日料店们,在后厨流水线上奋力捏寿司的,许多都是青田师傅。

当英国小伙在“江户川”日料店,用筷子颤巍巍夹起“和风小笼包”时,他不会想到这玩意儿其实是温州老板把灌汤包塞进寿司醋饭的“混血发明”。

他当然更不会想到,后厨回应服务员那句“xia dei了”,不是日语也不是塑料英语,而是温州方言——晓得了。

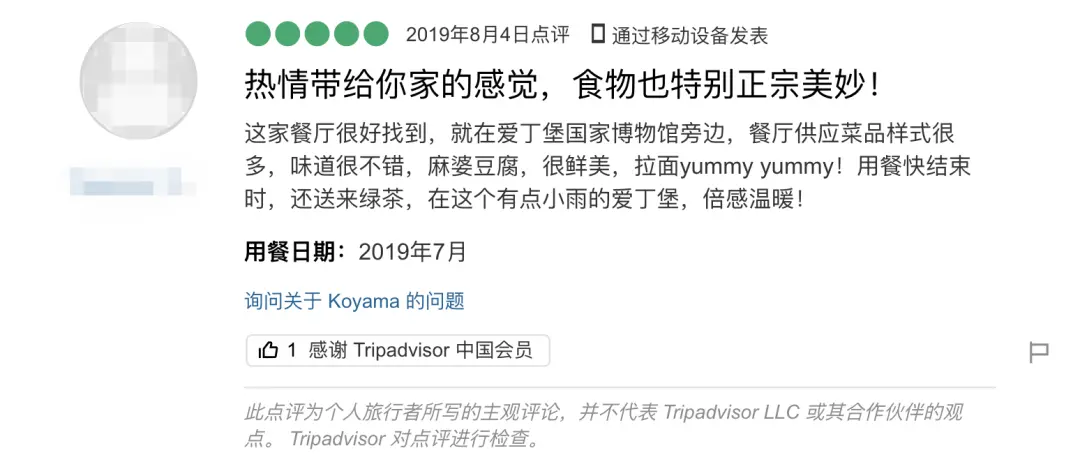

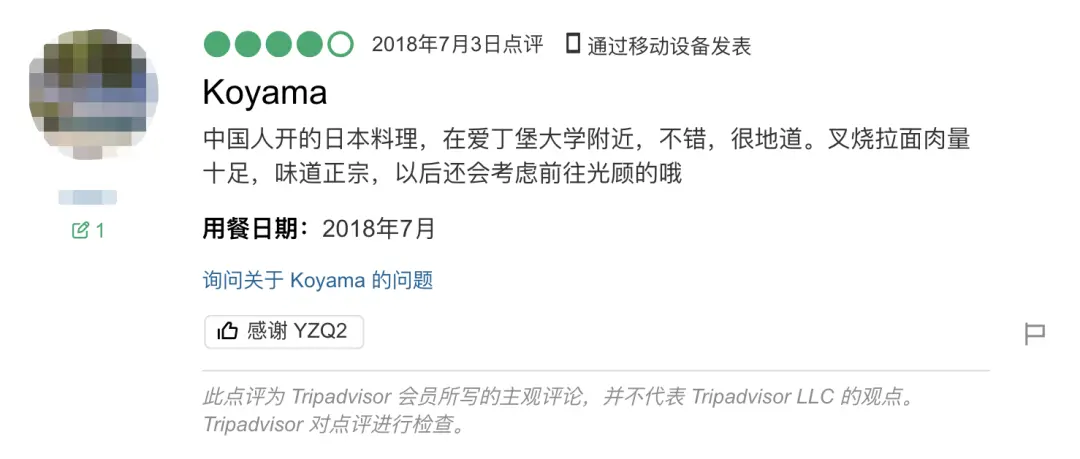

在爱丁堡一家名叫Koyama的日料店点评页下,许多网友留下了点评“中国人开的日本料理店,很正宗。”“麻婆豆腐,很鲜美,拉面,yummyyummy。”“不用透支信用卡就能吃日料的好地方。”

类似的餐厅和类似的评价,几乎遍布欧洲各个国家的各个城市,想找到一家真正日本人开的日料店,反倒没那么容易。

在法国,这种由中国人开的日本饭馆还专门有了自己的名字:Chiponais,来自“Chinese”和“Japanese”的缩写。

“Chiponese”的名字直白揭示了其基因:中国人经营、日本元素包装。餐厅常以“京都”“北海道”等日本地名为招牌,这就像法国餐厅取名“巴黎”或“科西嘉”,仅为唤起熟悉感,让人一看到招牌就知道是卖啥的。

店内装饰堪称文化符号大杂烩:中国红灯笼悬于浮世绘画作旁,招财猫与塑料樱花树共存,黑色桌椅搭配迷你水族箱,用低成本营造日式氛围,反正老外傻傻分不清楚,一概认为那是传统的东方元素。

店里的菜单更是深谙效率之道,寿司套餐以“A1”“B5”等编码排列,既解决语言障碍,又提升出餐速度。标配菜品如海苔卷、速食味噌汤,以15欧元套餐价俘获工薪族。

法媒专门有文章报道:《旅法华人如何为日本料理的普及做出巨大贡献》;甚至著名的亚洲食品批发商JFC国际法国总经理野口延明说过:由于华人经营者的努力,越来越多的法国人爱上了日餐。

这种现象在欧洲其他国家也不是啥新鲜事。

漫步米兰蒙特拿破仑大街,你很难错过这样的场景:挂着“江户川”“浅草”日式招牌的寿司店里,操着浙南口音的厨师正将帕尔马火腿卷入醋饭,而隔壁由日本人主理的Omakase(厨师发办)餐厅却门可罗雀。

在科莫地区,一家叫“寿司天”的连锁日料餐厅,老板是位姓蒋的温州人。他的店里卖的寿司不光便宜,而且很擅长本土化,比如用意大利黑松露、橄榄酱调味的卷物,甚至把帕尔马火腿和奶酪粉卷进寿司里。

这种混搭风格,日本人看了直摇头,但意大利人吃得停不下来,直呼正宗。

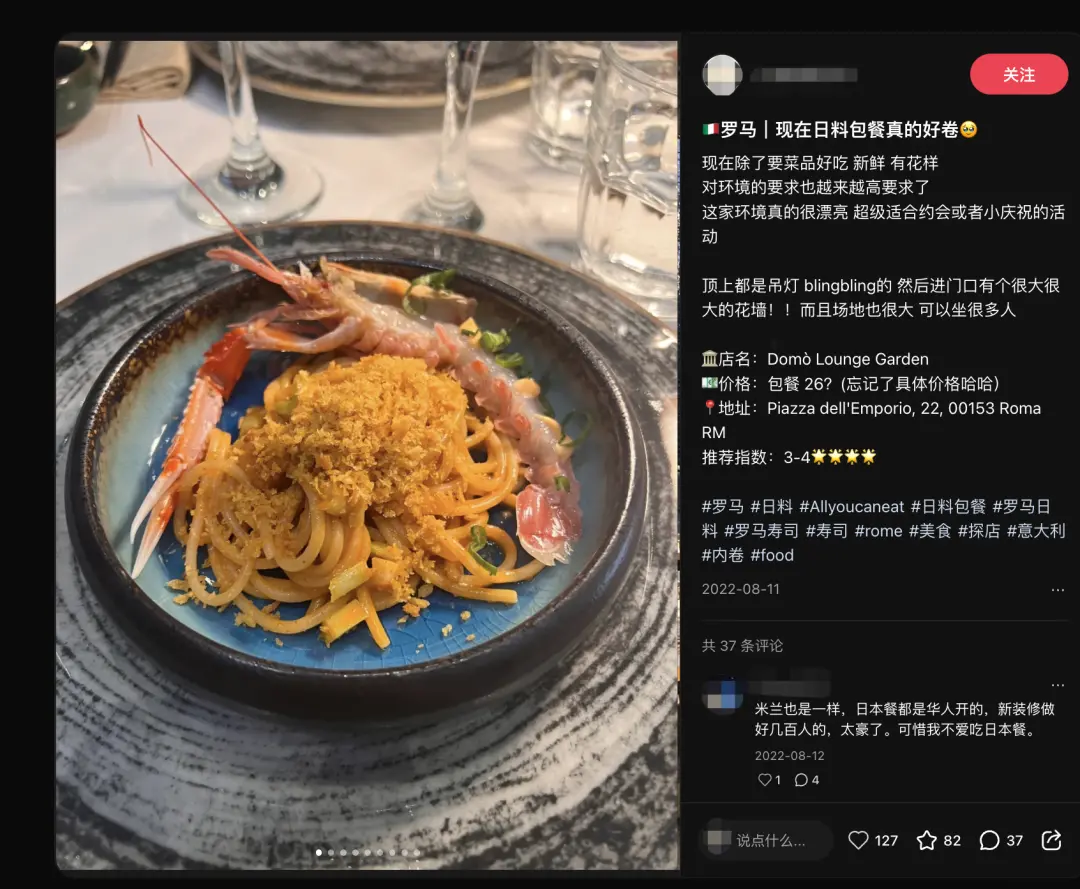

更别提还有动不动20欧、25欧的日料包餐(自助),这个价格即使在国内都不算贵——国内吃顿普通的日料自助也差不多要150左右,对于欧洲人来说,更是性价比超高的选择。

比如米兰的一家中国人开的日料店,午餐仅19.9欧元就能无限量享用和牛、鹅肝、龙虾刺身等高端食材。这个价格,还要啥自行车呢。

坊间流传着一个趣闻,说有个日本官员到意大利出差,去吃日料,在店里用日语讲了半天,发现没人听得懂。

再一打听,发现几乎意大利的日料都是温州人在开。日本官员回国之后,募集了600万欧元带着人手重新回到意大利,立誓要把失去的日料夺回来。

还打出旗号“日本人开的日本料理”,结果意大利人吃完摇摇头:不正宗,连加州卷都没有,还卖那么贵。

苦撑一年之后,这些店又全部打包卖给了温州人——从此再无人质疑温州人在欧洲日料界的江湖地位。

要说清中国人是怎么接管欧洲日料的,得先从前辈们出海开中餐馆的事说起。

上个世纪70年代末移民潮,浙江温州人逐步在欧洲落脚,出门在外,活下去主要靠“三把刀”:菜刀、剪刀、剃头刀。

第一把就是菜刀,开设中餐馆成为了他们的首要选择。

玻璃橱柜里摆着红烧肉、炒青菜和蛋炒饭,顾客按重量付费。这种“食堂式”经营模式,迅速成为欧洲华人餐饮业的原始模板。

当年,一家二十来平、地段好的外卖小餐馆,如果经营得当,一年营业额有40万左右欧元,相当赚钱的生意。

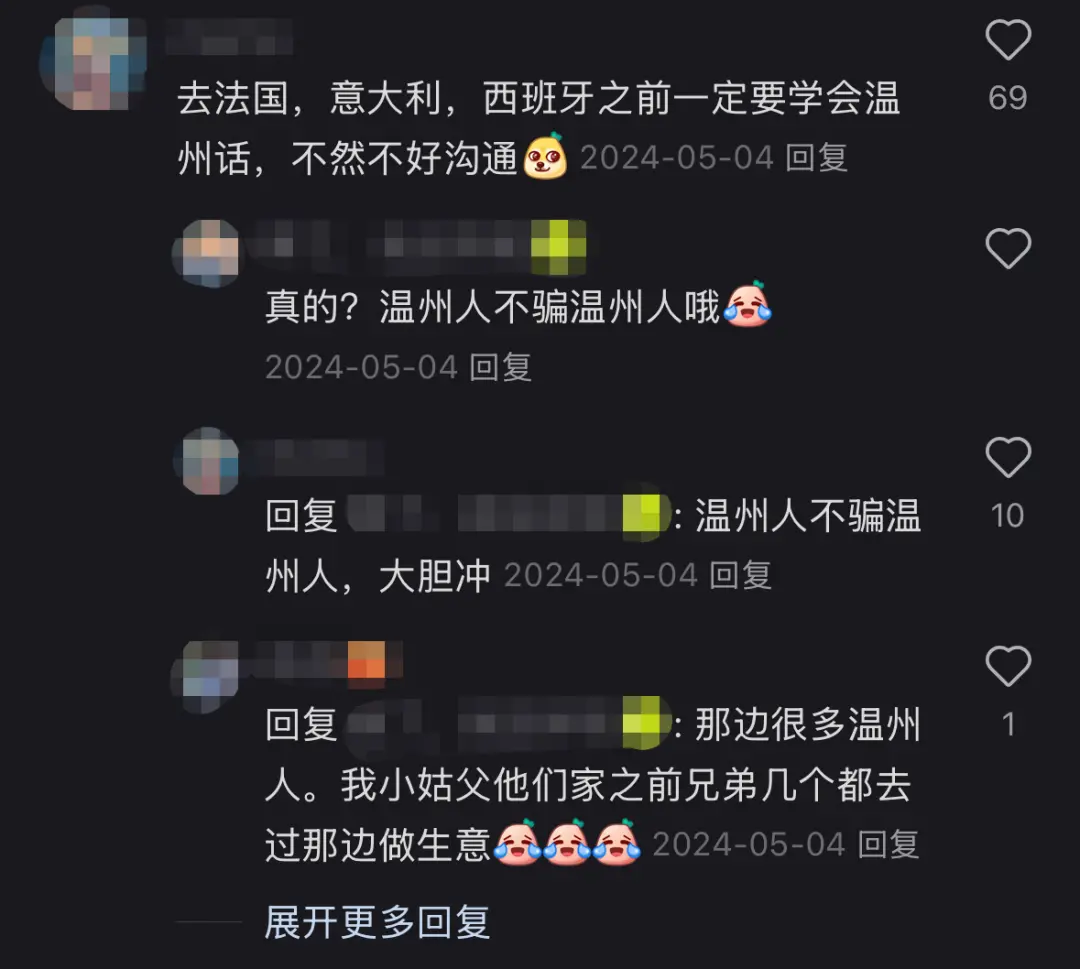

一个人开了第一家,就有一大批他的乡亲们跟着开出数百家,这一时期的中餐馆多由来自温州、青田、文成等地的华人经营,他们利用自己熟悉的饮食文化和市场运作模式,逐渐将中餐餐饮拓展到了法国、意大利、西班牙等国。

中餐馆越开越多,竞争越来越激烈,价格也就越卖越低。这些店铺用铝制饭盒装炒面,用报纸包裹春卷,将“廉价中餐”刻入欧洲消费者认知。

到了21世纪初,中餐的位置在法国变得尴尬:数量很多,质量不高,卖不上价,赚不到钱。

就在这时,日料进入了法国人的视野。在欧洲,日料自带“高端健康”标签,客单价是中餐的2-3倍。

日餐曾以"清淡高雅"的定位在巴黎餐饮界异军突起,它既讲工匠精神又讲食材天然,加上整洁的厨师服、一丝不苟的切肉架势,非常神秘,一时直接吊足了法国人的胃口。高峰期银座、怀石等日式招牌遍布玛黑区,欧美食客争相打卡。

温州老板算了笔账:卖100份宫保鸡丁赚的钱,远不如隔壁日本人卖30份刺身拼盘。这场危机催生了华人餐饮史上浩浩荡荡的赛道切换。

所以中国人也去干日料了,他们卖的比日本人便宜不说,还让日料这种食物变得像快餐一样,完全不神秘,欧洲人很快祛魅——反正他们分不清寿司醋与白醋加糖的区别。

和中国人开的日料店相比,日本人对其"正统性"执念反而成为枷锁:坚持从日本空运食材炊具,成本高出本土采购60%;清一色日籍员工推高人力开支;执着高端选址维持"清幽神秘",却流失大众客源;冷食主导的菜单与法国人热食习惯产生温差,复购率持续走低。

当日本厨师还在坚持“手握寿司必须用醋饭温度36.5℃”的传统时,中国老板已用工业化思维改造了日料——中央厨房预制寿司饭、标准化酱料包、流水线式出餐。

一边是守护“寿司之神”的仪式感,一边是可复制、可量化、可裂变的工业品,相当于手冲精品咖啡馆之于五块一杯的幸运咖,没啥悬念的一场对决。

中国人去做了日料之后发现,这个东西上手简直不要太简单,中餐还讲火候、颠勺、调味,费时费力,日料呢,很多后厨连火都不用开,切切鱼捏捏寿司就行。

以国人的智慧和勤劳,相当于低门槛更换赛道。

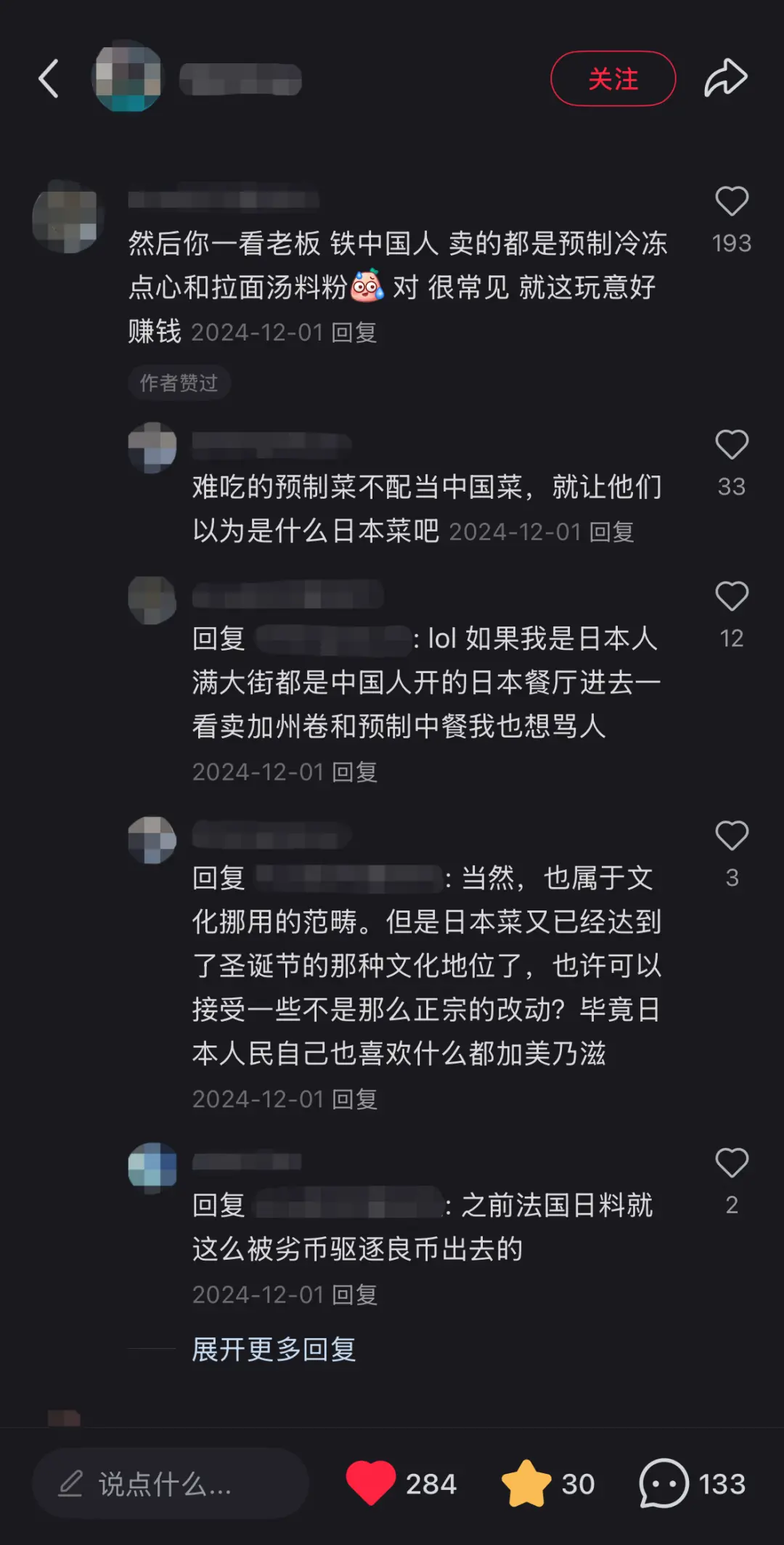

随着越来越多的中国人投身到日料行业,寿司店的数量急剧增加。走到任何一个大城市的繁华地段,几乎都能看到中式日料店的身影。

最初,温州老板的寿司店凭借低价、高效和迎合当地人口味的优势迅速占领市场。但当市场上寿司店的数量变得过多时,情况就发生了变化。为了吸引顾客,很多店铺降低了价格,推出“20欧元无限畅吃寿司”的套餐,导致利润空间被大幅压缩。这样确实能吸引大量的顾客,但也意味着利润逐渐变得微薄。

同时,随着竞争的白热化,寿司的口味逐渐趋同。寿司的基本构成很简单,差不多就是那几种常见的配料:金枪鱼、三文鱼、黄瓜、蟹肉棒等,调味基本都是酱油、醋、芥末。

市面上还专门诞生了日料学院机构,一条龙主营日料培训+供应链+开店指导,三个月俗称课程,手把手教人去欧洲做寿司。

还有厂商专门卖自动寿司机,同一台机器手握、军舰、寿司、饭团都能包,连人工的钱都省下了;能用预制菜的地方都用预制菜——反正老外也是吃着罐头食品长大的。

原本寿司的做法就都差不多,现在还都是从那么几个学校毕业的。再加上许多餐厅为了提高效率,采用中央厨房配送、流水线操作等方式,降低了人力成本,也无形中削弱了口味的独特性。

这使消费者在选择时,感受不到太多区别,唯一的竞争优势就是价格。网友调侃说,现在去欧洲开日料店,和49年入国军差不多。

当寿司沦为餐饮界的“拼多多”,嗅觉灵敏者已转战新赛道,去卖日本拉面、韩国炸鸡、印度咖喱、泰国奶茶。

老外对这些食物很不熟,谁先做、谁做得好吃,谁就享有定义“正宗”的权利:四川花椒混入豚骨汤底料理包;冷冻鸡腿裹上双倍脆炸粉,用郫县豆瓣酱调甜辣味;安徽红茶粉混搭荷兰奶精调配......真·新东方料理。

这些魔改中餐的共同点显然易见,食材简单,加工容易,定价锚定15-20欧元舒适区,本质上都是制造业思维:

温州老板们将餐饮视作“可拆卸的工业模组”——食材是零件,文化符号是包装,供应链是流水线,用河南面粉的成本、义乌装饰的溢价、深圳机械的标准化,组合成对欧洲本土餐饮的系统级替代。

正如一位温州老板的调侃:“日本人觉得做寿司是艺术,我们觉得是数学——怎么用最少成本赚最多钱。”

对于欧洲人来说,当他们得知自己最爱的樱花寿司店老板姓陈时,就像得知圣诞老人大多是义乌制造——但有什么关系呢?量大、管饱,便宜,就够了。